You are here

Home ›La caduta tendenziale del saggio medio del profitto, la crisi e i “negazionisti”

Questa crisi, che ha preso le mosse nell'ormai lontano agosto 2007, che continua imperterrita a produrre i suoi devastanti effetti sull'economia mondiale e sulle condizioni di vita e di sfruttamento del proletariato internazionale, ha avuto il “merito” di riaprire un vecchio dibattito, peraltro mai sopito, sulla esistenza e/o efficacia della legge marxista della caduta tendenziale del saggio medio del profitto, quale causa prima della crisi stessa.

Nella chiara, quanto ineludibile impostazione di Marx, la legge è destinata a manifestarsi nonostante una serie di controtendenze che ne rallentano il processo e, in qualche caso, lo annullano temporaneamente. Per Marx le stesse cause (sviluppo della produttività sociale del lavoro) che determinano l'esprimersi della legge della caduta del saggio del profitto creano il loro opposto, ovvero il rallentamento della stessa a seconda degli incrementi proporzionali con i quali si producono. Lo stesso concetto lo si può rovesciare: le medesime cause che impediscono alla legge di esprimersi sono le stesse che la determinano, con la conclusione che, nel lungo periodo, nessun incremento della produttività del lavoro sarà in grado di impedire gli effetti dell'aumento della composizione organica del capitale, quindi dell'esprimersi della legge. Detto in altri termini, l'aumento della produttività del lavoro, l'aumento del saggio del plusvalore (relativo), sono alla base della diminuzione del saggio del profitto. Il concetto è di per sé semplice, anche se l'autore per dimostrarlo, ci ha impiegato una vita, e si basa su tre considerazioni principali.

- L'aumento della produttività del lavoro, basata essenzialmente sull'uso del plusvalore relativo, sostituisce progressivamente il lavoro vivo con quello morto, cioè si investe proporzionalmente più in capitale costante che in capitale variabile riducendo l'area di estorsione del plusvalore.

- L'aumento della produttività del lavoro, quindi, va a modificare verso l'alto la composizione organica del capitale, rapporto tra la quantità (valore) di macchine, materie prime ecc. necessarie alla produzione, e la quantità (valore) di forza lavoro impiegata.

- Non solo la legge si esprime, ma, nel lungo periodo, più è alta la composizione organica del capitale e meno l'ulteriore sviluppo della produttività del lavoro è in grado di creare quote di plusvalore sufficienti alla remunerazione del capitale investito, e sempre di meno le controtendenze risultano efficaci, a meno che non si tratti di un incremento della produttività basato sul plusvalore assoluto (prolungamento della giornata lavorativa), sull'intensificazione dello sfruttamento da più alti ritmi di produzione, dalla diminuzione del costo del lavoro e da tutte quelle tecniche produttive che non comportano un aumento della composizione organica.

Secondo alcuni economisti di area marxista quali Gilman, Bihr e Husson, la legge avrebbe “valore” solo sulla carta perché in realtà lo sviluppo del capitalismo avrebbe dimostrato il contrario, ovvero il saggio del profitto invece che scendere, sarebbe rimasto inalterato o, addirittura, sarebbe aumentato. Ne conseguirebbe che, non solo parlare di caduta del saggio del profitto sarebbe un errore, ma che mai e poi mai questa crisi avrebbe come causa la legge e le conseguenze che Marx aveva indicato. Da qui una serie di anatemi su chi dichiara il contrario, che vanno dall’accusa di dare una interpretazione scolastica agli scritti di Marx sull’argomento, al chiudere gli occhi su di una realtà empirica che dimostrerebbe il contrario, ovvero di essere attaccati ad una impostazione “ideologica” e di essere ciechi di fronte alla realtà dei fatti. In questo contesto si inserisce la posizione di PM (Pagine marxiste) che, pur non citandoci, in virtù dell’abusato principio in base al quale si parla alla nuora perché la suocera intenda, critica la nostra posizione sulla crisi e sulla caduta del saggio del profitto quale causa prima. PM, pur rifacendosi all’impostazione di Husson, va oltre:

Noi siamo marxisti perché condividiamo la concezione generale, monistica e materialistica di Marx, e il suo metodo dialettico, ma ciò non significa che accogliamo acriticamente ogni sua tesi come verità rivelata e indiscutibile. Anche la teoria de Il Capitale va verificata passo per passo a fronte degli sviluppi del capitale reale, perennemente mutevole e in perenne movimento-altrimenti non saremmo materialisti.

Ben detto, il marxismo è un metodo di analisi e come tale va verificato costantemente. Il Capitale va studiato non per trarne delle indicazioni escatologiche come per la Bibbia, il Corano o il Talmud, ma per verificarne in “corpore vili” la validità, altrimenti lo si critica, lo si corregge o lo si integra a seconda della circostanze. Verifichiamo dunque se questo è il caso.

Per PM le previsioni di Marx sarebbero miseramente fallite sulla questione della caduta del saggio e sulla modificazione della composizione organica del capitale che ne è alla base. Il motivo consisterebbe nel fatto che le controtendenze, in modo particolare la svalorizzazione del capitale costante, dovuta allo sviluppo delle forze produttive sulla base di innovazioni tecnologiche, avrebbero consentito al sistema capitalistico nel suo complesso, di mantenere un “giusto” equilibrio tra i due fattori e, quindi, di inibire l’esprimersi della legge. Il tutto per un arco di tempo di almeno ottant’anni, se non di cento. In pratica, per un secolo il capitalismo internazionale, e quello americano preso a modello statistico, sarebbe sempre stato uguale a se stesso, diverso solo nelle quantità, senza problemi di crisi, se non per quelle di un “normale” processo di periodico assestamento. In cento anni non sarebbe successo praticamente nulla.

Certamente, tra le controtendenze che contribuiscono al rallentamento della caduta del saggio, se non al suo temporaneo annullamento, c’è lo sviluppo delle forze produttive, e l’aumento quantitativo delle merci prodotte. L’aumentata produttività del lavoro tende a diminuire il valore delle componenti del capitale, sia fisso che circolante, delle merci prodotte e della stessa forza lavoro. Il prezzo della singola merce diminuisce, la massa delle merci aumenta, aumenta anche la quantità di profitto realizzato dal capitale complessivo, ma il saggio del profitto diminuisce lo stesso. Perché si verifichi il processo contrario occorre che la svalorizzazione del capitale costante, delle merci e della forza lavoro avvenga contemporaneamente in tutti i settori della produzione. Altrimenti lo sviluppo delle forze produttive, l’aumento del saggio del plusvalore diminuiscono la quantità di profitto per ogni singola merce prodotta e deprimono il saggio del profitto stesso, nonostante la riduzione di valore degli elementi costitutivi la produzione. La diminuzione del valore dei macchinari come delle merci altro non significa che una determinata quantità di lavoro morto e di lavoro vivo si materializza in una quantità di merci maggiore. Il che per il singolo capitale, per la singola impresa nel breve periodo, può trasformarsi in un aumento della massa e del saggio del profitto, ma nel lungo periodo, quando la concorrenza ristabilisce l’equilibrio, si trasforma nel suo contrario, ovvero nella ripresa della caduta del saggio. Questo per due motivi:

- Perché con la diminuzione del prezzo delle merci diminuisce la somma complessiva del lavoro non pagato per la singola merce nonostante l’aumento del saggio di sfruttamento.

- Perché si riduce comunque la quota di capitale variabile rispetto al costante andandone a modificare il rapporto organico che implica una diminuzione della quota di lavoro vivo in rapporto alle materie prime, ai beni strumentali.

Questi due elementi, caratteristici dello sviluppo contraddittorio dei rapporti di produzione capitalistici, sono fondamentali, a meno di mettere in discussione la stessa legge del valore.

Sotto questo aspetto_ – dice Marx – _la possibilità di compensare la diminuzione del numero degli operai aumentando il grado di sfruttamento del lavoro ha dei limiti insuperabili; la caduta del saggio del profitto può essere ostacolata, ma non annullata.

Marx terzo Libro del Capitale “Conflitto tra l’estensione della produzione e la valorizzazione”, pag. 303, Ed. Riuniti.

La verifica della legge sulla base dei dati empirici

Proprio qui sta il punto. PM con un “meritorio” lavoro di ricerca esibisce una serie di dati, tabelle e grafici che dimostrerebbero:

- che la composizione organica sarebbe rimasta sostanzialmente costante nell’economia Usa, presa giustamente come modello di riferimento, sia perché struttura capitalistica dominante nell’arco dell’ultimo secolo, sia perché l’interesse degli analisti si è concentrato sul suo sviluppo capitalistico fornendo una quantità e qualità di dati maggiore rispetto ad altri paesi;

- che la conseguente caduta del saggio medio del profitto non avrebbe avuto modo di esprimersi, contraddicendo la previsione di Marx e di tutto il suo impianto analitico del terzo libro del Capitale.

“Data cantant”, ci ammoniscono: una cosa è la teoria, altra è la verifica empirica di quanto concretamente si è espresso nell’arco di un secolo.

In prima istanza c’è da domandarsi quale sia il metodo con il quale vengono assunti ed elaborati certi dati, se con le categorie marxiste o con quelle della statistica borghese. Poi, per quanto riguarda i grafici sulla reale o presunta caduta del saggio, ne esistono a decine che dimostrano il contrario. In ambito marxista c’è una lunga schiera di economisti che, dati alla mano, dimostrano esattamente il contrario. Le uniche differenze riguardano l’intensità del fenomeno, non la sua inesistenza. Da Mattick a Cogoy, da Brenner a Gill, da Freeman a Carchedi, giusto per enunciare i più noti, puntigliosamente, dato su dato, confezionano una curva di lungo periodo che mette in luce il processo di caduta del saggio, fatto salvo il periodo 1986-2009, dove si registra una risalita, per poi riprendere la corsa verso il basso. E là dove si registra il punto di inversione superiore (2009) siamo ben lontani dagli indici degli anni 1940-1950. A questo punto, o le statistiche sono una opinione, oppure si scelgono quelle che soddisfano le proprie premesse. Ad esempio, per quanto riguarda il saggio del profitto, si possono prendere in considerazione le imprese finanziarie, quelle non finanziarie o quelle miste. Nei tre casi le cose cambiano e non di poco. Lo stesso dicasi per i metodi di valutazione del valore del capitale costante se sul periodo breve o su quello storico. Se lo si calcola su di una rotazione annuale, come faceva Marx, o su periodi più lunghi, se si prendono in considerazione lo sviluppo solo delle imprese private e, non ultimo, i metodi di calcolo del profitto. Andiamo per ordine e presentiamo un grafico “diversamente narrante” rispetto alle tesi dei negazionisti.

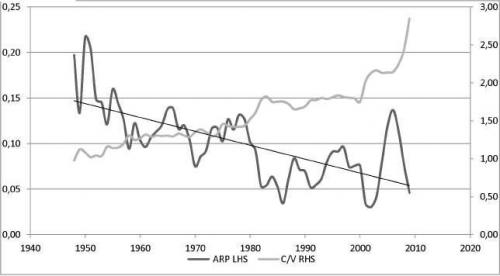

Tra i tanti, abbiamo scelto questo grafico (proposto da Carchedi nel suo articolo “Dietro e oltre la crisi”), perché simile nell’andamento a quello da noi proposto nel n. 2 di Prometeo VII serie Ott. 2009, e perché mostra, oltre alla curva del saggio del profitto, quella della composizione organica del capitale, mettendo in relazione diretta le due tendenze, in un arco di tempo sufficientemente lungo.

L’elenco degli analisti che colgono, dati alla mano, il fenomeno della caduta del saggio è lunghissimo. Per Mandel, nel suo lavoro “La crisi” (ed. La Salamandra, 1978) si ha che il saggio del profitto negli Usa (detratti i proventi relativi alla rivalutazione delle scorte) sul capitale delle Società non finanziarie va dal 16,2% del 1948 al 10,5% del 1973. Per Gallino (“L’impresa irresponsabile” Einaudi 2005):

Negli Stati Uniti il tasso di profitto lordo delle società non finanziarie pur con ripetute oscillazioni appare sceso dal 24% al 12% tra il 1965 e il 1982. Altre stime indicano un calo dal 21% al 10% nel periodo 1968-80.

Cambiando scenario ma non l’autore, nel paragrafo precedente si ha:

che nelle maggiori economie del mondo, quelle dei paesi del G7, il tasso del profitto lordo – ante imposte – delle grandi imprese del settore non finanziario tra gli anni ’60 e gli anni ’80 abbia subito una forte caduta, con una riduzione stimabile in circa il 50% a seconda dei settori e degli anni ritenuti come inizio o fine periodo.

Guerra di dati? Forse, ma c’è una circostanza curiosa.

Il grafico in questione come buona parte delle tabelle esibite da PM provengono dalla stessa fonte, ovvero dal Bureau of Economic Analysis (BEA), con l’unica differenza che, mentre questo grafico, come altri, e come i dati che presenteremo più avanti sono “nudi e crudi” come il Bureau li ha fatti, quelli di PM sono stati in parte rielaborati. Altri dati, non particolarmente significativi, come quelli relativi al rapporto tra capitale fisso non residenziale e Pil, tra capitale fisso non residenziale e retribuzioni lorde negli Usa nel periodo 1929-2010, meriterebbero almeno un processo di disaggregazione tra C-V e Pil un po’ più sofisticato. Mettere infatti, a parte i citati problemi di calcolo che non vengono minimamente chiariti, in relazione C con il Pil e V con il Pil, cioè con un valore aggregato particolarmente complesso come il prodotto interno lordo, è un metodo quantomeno obliquo e fuorviante. Non sottacendo, poi, che la vera statistica dovrebbe riguardare il rapporto diretto tra il valore delle unità di forza lavoro per una singola unità di beni capitali nei settori produttivi, come da tabella 2, e altri ancora completamente ignorati, come se non fossero presenti nel corposo volume del BEA.

Partiamo dunque da una fonte importante, inequivocabile, che avrebbe dovuto essere comune e base per un inizio di discussione e che, invece, si è inopinatamente ritenuto di eluderla, quella relativa al primo grafico ben presente all'interno dell'indagine statistica del BEA.

Caduta del saggio medio del profitto e controtendenze

Secondo i dati del BEA, dopo aver raggiunto il punto più elevato nel 1950 (22%), il saggio del profitto (SdP) negli Usa scende precipitosamente al 3% nel 1986, per risalire al 14% nel 2006 per poi riprendere la sua corsa verso il basso, al 5% nel 2009. Tralasciando per il momento l’andamento uguale e contrario dell’incremento della composizione organica del capitale, va preso in considerazione il periodo 1986-2006 in cui il SdP si esprime in termini opposti alla sua linea di tendenza sul lungo periodo che va dal 1950 al 2010. Con tutta evidenza, nel periodo di riferimento le controtendenze hanno giocato un ruolo decisivo e, se non si fossero espresse, la caduta del saggio sarebbe stata ancora più lineare e quantitativamente più consistente. In realtà si nota dal grafico come un primo picco inferiore sia stato raggiunto già agli inizi degli anni ‘70, periodo in cui scatta la risposta alla caduta con una serie di misure di controtendenza parzialmente efficaci, e che solo dal 1986 al 2006 si sono espresse al meglio e per una fase temporale di breve-medio periodo. Nel 1971 i guasti della diminuzione del SdP che strozzavano l’economia americana hanno costretto l’allora Amministrazione Nixon, già alle prese con la dispendiosa guerra del Viet-nam, a prendere tre drastiche misure. Il 15 agosto 1971 sulla scorta di una minore competitività dell’apparato produttivo americano nei confronti degli imperialismi competitori, Giappone e Germania su tutti, con una Bilancia dei pagamenti con l’estero per la prima volta in passivo dopo la chiusura della seconda guerra mondiale, con le riserve auree che si erano dimezzate e con il SdP in preoccupante decrescita, il presidente Nixon è costretto a piantare tre “storici” paletti protezionistici a difesa della debolezza economica del primo imperialismo al mondo:

- Tassazione del 10% su tutte le merci d’importazione. Misura protezionistica volta a difesa del mercato interno e a favore delle sempre meno competitive merci americane.

- Svalutazione del dollaro, che passa da 35 dollari oncia oro a 38 dollari oncia oro per una svalutazione del 9%, sempre a fini competitivi, per risollevare le sorti della sofferente industria domestica.

- Dichiarazione di inconvertibilità del dollaro in oro, riducendo a carta straccia gli accordi di Bretton Woods del 1944, in cui si sanciva la parità aurea dollaro-oro, rivoluzionando il mondo delle divise, della finanza internazionale e dei cambi.

Contemporaneamente, a supporto delle tre misure, scattano i primi attacchi alla forza lavoro sotto forma di riorganizzazione della produzione, intensificazione dei ritmi di produzione e progressivo contenimento dei salari.

L’inevitabile osservazione è che le misure del 15 agosto, come primo attrezzarsi del capitalismo americano contro il mondo del lavoro, sono la conseguenza di un livello troppo basso del SdP, e non di una serie di decisioni “improvvisamente” assunte solo perché non ci si aveva pensato prima. Ciò nonostante, in termini di economia reale, la situazione non è cambiata di molto, la composizione tecnica e organica del capitale è aumentata, il SdP ha continuato a diminuire. Il che sta soltanto a indicare che le prime contro tendenze non hanno avuto effetto o che il loro effetto “positivo” è stato proporzionalmente inferiore alla “negatività” degli effetti dell’aumento della composizione organica del capitale, per cui la tendenza alla caduta del SdP, al di là di alcune insignificanti oscillazioni, è proseguita sino al 86.

È con il secondo picco negativo del 1986 (4%, più basso del già allarmante 8% del 1971) che il SdP riprende a salire grazie a una serie di controtendenze la cui efficacia è durata più a lungo e, soprattutto, è stata quantitativamente più intensa.

Tra i fattori antagonisti che hanno contribuito alla controtendenza c’è stato anche lo sviluppo produttivo sulla base dell’innovazione tecnologica che, diminuendo il valore del capitale costante e di quello variabile, può abbassare nel breve periodo la composizione organica del capitale, ridando fiato alla ripresa del SdP. In realtà l’efficacia dell’innovazione tecnologica è effimera e di breve durata. Come si vede dal grafico 1, nonostante la svalorizzazione del capitale, la composizione organica è ripresa a salire, vanificando alla lunga gli effetti “positivi” posti in essere dalle migliorate condizioni produttive. Ciò che, invece, ha inciso per oltre un ventennio sull’andamento del SdP va ricercato da altre parti. Gli anni ‘80 del secolo scorso sino alla fine del primo decennio di questo secolo, sono stati caratterizzati da un maggiore uso del plusvalore assoluto (prolungamento della giornata lavorativa), da quel tipo di plusvalore relativo che non modifica la composizione organica del capitale (intensificazione dello sfruttamento attraverso l’incremento dei ritmi di produzione), mentre l’uso del plusvalore relativo, quello che va a modificare la composizione organica, ha continuato il suo corso come da grafico 1. A questi fattori si sono aggiunti il contenimento dei salari al di sotto del loro valore precedente e la delocalizzazione produttiva, che ha sempre caratterizzato la vita del capitalismo, ma che in quegli anni ha subito una forte accelerazione. Si è assistito cioè a una migrazione di capitali produttivi dalle aree economiche ad alta composizione organica del capitale verso quelle a minore composizione. Da quelle ad “alto” costo del lavoro verso i “paradisi” caratterizzati da un costo della forza lavoro inferiore di dieci, dodici volte se non di più. In aggiunta, ha preso slancio la finanziarizzazione della crisi, ovvero la fuga di quote sempre più consistenti di capitale dalla produzione verso la speculazione e il variegato mondo della finanza, in cerca di quei profitti che l’economia reale andava rendendo di più difficile realizzazione. Anche in questo caso nulla di nuovo. La speculazione è sempre esistita, è connaturata al sistema economico capitalistico, ma il fenomeno è diventato abnorme nel momento in cui le difficoltà di remunerazione del capitale nell’economia reale lo hanno spinto verso il miraggio di extraprofitti nella sfera finanziaria. Come sappiamo, la sfera finanziaria non crea nuovo valore, se da una parte si guadagna in plusvalenze trattando sui derivati piuttosto che sui titoli di Stato, sul mercato delle divise o su quello delle materie prime, dall’altra qualcuno perde. La speculazione, che è alla base della finanziarizzazione della crisi, da un lato rappresenta soltanto un trasferimento di valore già prodotto, dall’altro va a gonfiare (con il sistema del debito-credito) bolle gigantesche di capitale fittizio che, una volta esplose, ricadono su quella stessa base dell’economia reale in crisi che ne ha favorito la nascita e l’espansione, producendo devastanti conseguenze, di cui l’economia mondiale porta ancora i segni. Terza considerazione è quella che riguarda la funzione depressiva della speculazione. Perché se è vero che la finanziarizzazione dell’economia “droga” temporaneamente il SdP, drenando plusvalore altrimenti prodotto, a lungo termine, deflagrazioni a parte, la sottrazione di capitale produttivo a favore di quello speculativo, finisce per comprimere ulteriormente le basi stesse della produzione.

Anche in questo caso va evidenziato come le misure prese dal capitale per sottrarsi alla morsa di un SdP progressivamente decrescente, siano il tentativo di risposta alla legge e non la condizione abituale del suo comportamento. Nonostante la messa in campo di queste controtendenze, che hanno caratterizzato la vita del capitalismo nell’ultimo ventennio, la crisi è esplosa ugualmente. È deflagrata nella sfera finanziaria, quale ultimo anello di una catena di contraddizioni che, partite dalla sfera produttiva sulla base di una sempre maggiore difficoltà di valorizzazione del capitale, complici i SdP decrescenti, sono approdati alla speculazione, alla finanziarizzazione della crisi, alla creazione di immense quantità di capitale fittizio che, una volta esplose, hanno trascinato con sé i rottami di una sfera economica produttiva sempre più in crisi e alla ricerca di quella “bombola” di ossigeno che si chiama profitto.

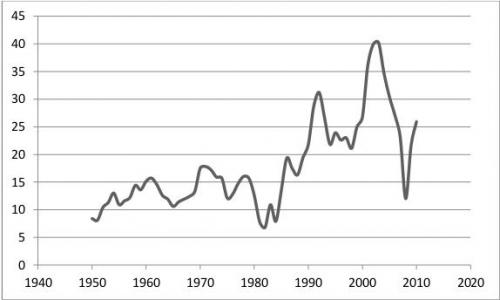

Il grafico è estremamente significativo. La progressione dei profitti nella sfera finanziaria parte proprio nella metà degli anni ’80, quando l’economia reale tocca il punto di minima espressione del SdP. La finanziarizzazione della crisi cresce a scala geometrica sino a implodere fragorosamente a metà del 2007 (crisi dei subprime), quando l’intera struttura finanziaria americana non è più in grado di reggere le voraci necessità di remunerazione dell’enorme massa di capitale fittizio creato. È il crollo che riporta la capitalizzazione della finanza americana ai livelli degli anni ’50, bruciando in poche settimane migliaia di miliardi di dollari, facendo letteralmente saltare in aria i più importanti Istituti di credito come se fossero dei castelli di carta. Il “drogaggio” dei profitti non è consistito soltanto nello stornare quote di capitale dalla produzione alla speculazione ma, addirittura, ma anche nel fatto che alcuni colossi produttivi, quali la General Motors, la General Eletrics, come molte altre imprese operanti nei settori delle materie prime (compagnie petrolifere) e del manifatturiero, si sono dotate di autonome Finanziarie per agire direttamente nel mondo della finanza, nella prospettiva di recuperare speculativamente quanto andavano perdendo sul terreno della produzione, contribuendo al rigonfiamento della bolla speculativa e al suo inevitabile scoppio. Prendendo un' altra fonte di riferimento (I. Joshua: Note sulla traiettoria del saggio del profitto pubblicato in “Contretemps”, ott. 2009) abbiamo, per quanto riguarda i profitti delle Società finanziarie negli Usa tra il 1980 e il 2008, i seguenti dati:

| 1980-86 | +20% |

| 1987-96 | +15% |

| 1997-08 | +22% |

La connessione cronologica è assolutamente coerente con i dai precedentemente esposti. Il ricorso alla finanziarizzazione parte nel momento in cui il SdP sta toccando i suoi livelli più bassi. La ripresa “drogata” dei profitti delle Società finanziarie aumenta nello stesso periodo e il SdP inverte temporaneamente la sua tendenza.

Seguendo la curva del grafico 2 si nota tuttavia come, dopo il tonfo del 2007, la traiettoria dei profitti finanziari riprenda a partire dal 2009. L’inversione di tendenza è dovuta a tre fattori:

- L’intervento dello Stato federale che non si è limitato a salvare i più importanti Istituti di credito americani, ma ha letteralmente investito le banche di nuova liquidità per rimettere in piedi i meccanismi del credito che si erano inceppati durante la prima parte della crisi.

- L’impossibilità da parte delle famiglie, indebitate sino al collo, di ricavare dal loro reddito una quota minima per il risparmio, ha tolto alle Banche anche la pur minima possibilità di raccolta di danaro fresco.

- Il perdurare della crisi economica con i conseguenti fallimenti di piccole e medie imprese, per non parlare delle condizioni fallimentari dei grossi colossi produttivi, ha indotto il sistema creditizio a permanere nella sfera speculativa, venendo meno alle aspettative dello stesso governo.

La conclusione nel breve periodo è che le Banche, i Fondi di investimento, le Istituzioni finanziarie hanno ritenuto opportuno acquistare danaro presso la Federal Riserve ad un costo minimo (0,5%) per reinvestirlo nell’acquisto di Titoli di Stato brasiliani, indiani, cinesi, che garantiscono tassi d’interesse oltre il 7-8% o nei soliti derivati petroliferi, delle materie prime, non esclusi quelli relativi alla agricoltura. Si è ripartiti così da dove si era rovinosamente arrivati, bypassando, ancora una volta, gli angusti percorsi dell'economia reale, rallentandone la ripresa e penalizzandone ulteriormente i fondamentali.

La nuova ondata speculativa, mentre ricrea la condizioni di un nuovo “drogaggio” dei profitti, crea ancora le condizioni per la formazione di nuove bolle e del loro prevedibile deflagrare.

Nulla di più “normale” che la curva dei profitti finanziari possa momentaneamente risalire, e nulla di più falso ritenere che l’attuale crisi sia dovuta ai capricci del mondo finanziario. L’implosione del mondo finanziario non è la causa della crisi attuale bensì – vale la pena ricordarlo - l’effetto della difficoltà del sistema produttivo di ottenere soddisfacenti remunerazioni al capitale investito produttivamente.

L’evoluzione della composizione organica del capitale nel corso della crisi

Sempre facendo riferimento al grafico 1 (Fonte BEA) prendiamo in considerazione l’andamento della composizione organica del capitale nel periodo 1950 – 2010. La curva non presenta segni di discontinuità. È progressivamente in crescita, quasi senza interruzioni, con un aumento esponenziale dal 2000 in avanti. È la rappresentazione grafica dall’aumento costante e progressivo della composizione organica del capitale nell’arco di sessant’anni. Secondo PM, invece, la composizione organica, pur aumentando considerevolmente per quanto riguarda la massa materiale dei beni strumentali, delle materie prime e ausiliarie, grazie ai meccanismi di svalorizzazione dovuti alle innovazioni tecnologiche, si sarebbe mantenuta costante per quanto riguarda il suo valore. In termini semplici: le innovazioni tecnologiche avrebbero svalorizzato in modo consistente il capitale costante, non consentendo al rapporto di modificarsi, soprattutto di non modificarsi verso l’alto. In questo modo niente modificazione della composizione organica del capitale e niente caduta del SdP. Curiosamente, a sostegno di questa tesi, PM mostra una serie di dati, sempre del BEA, ma rielaborati, sull'incremento del capitale fisso a partire del 1925 sino al 2010. Secondo la tabella:

A fronte di un aumento di 3,4 volte del numero dei lavoratori dipendenti, le attrezzature su cui lavorano sono aumentate come “massa” di circa 20 volte, un aumento di circa 6 volte pro capite di questa componente della “composizione tecnica” del capitale_ [… con l'avvertenza che] _questo riguarda le quantità fisiche (dimensioni, potenza, capacità, ecc.) mentre da punto di vista del valore non si è verificato un aumento corrispondente della “composizione organica” dato che la produttività nella produzione di attrezzature e strutture è cresciuta parallelamente alla loro massa nel periodo.

Quindi sarebbe aumentata solo la composizione tecnica e non quella organica, grazie all’aumento della produttività. In via preliminare va detto che è molto più plausibile che i dati si riferiscano al valore del capitale fisso e non alla sua “massa”, per cui esprimono sia la modificazione della composizione organica che di quella tecnica. Se così non fosse sarebbe interessante conoscere il metodo di misurazione della “massa” del capitale fisso. Il suo aumento lo si misura in lunghezza lineare, per chilometri quadrati, o per in metri cubi? Secondariamente, per un calcolo più preciso, si dovrebbe prendere in considerazione non solo le importanti modificazioni che si determinano nel capitale fisso, ma anche di quello costante (fisso più circolante). La terza considerazione riguarda il fatto che un aumento della produttività del lavoro (“potenza, capacità” ovvero l’aumento della tecnologia) non svalorizza soltanto il capitale costante ma anche quello variabile. Per cui, nella formula della composizione organica del capitale C/V non diminuisce soltanto il valore del numeratore ma anche del denominatore, con l’avvertenza che, nel frattempo, la composizione tecnica è passata da X a 6X. Ovvero l’aumentata produttività del lavoro determina una diminuzione del valore di C, aumenta il saggio del plusvalore, può aumentare il saggio del profitto per un breve periodo, ma diminuendo anche il valore di V, in termini assoluti o relativi, si va ad aumentare la composizione tecnica e organica del capitale e il saggio del profitto tende, alla lunga, a diminuire per le ragioni che abbiamo espresso nella prima parte dell’articolo. Un esempio: se partiamo da una composizione organica media data, che esprime il rapporto tra capitale morto e capitale vivo: C/V= 80/20 e dessimo un incremento “virtuale”, secondo PM, della composizione organica citata, avremmo 80.20/3,46.20, da cui 1600/68. Fatta pure astrazione del fatto che non si deve calcolare solo il capitale fisso ma tutto il capitale costante e che anche il capitale variabile subisce una contrazione, di quanto si dovrebbe svalorizzare C per contenere in 80 anni la medesima proporzione con V, tenendo in debita considerazione che il numero di lavoratori per unità di capitale impiegato va comunque diminuendo, riducendo la base di estorsione del plusvalore? Per quanto si aumenti la capacità di estorsione del plusvalore, per quanto aumenti la produttività del lavoro, 100 unità produttive non daranno mai la stessa quantità di pluslavoro e di plusvalore di 10000. Alla lunga, questo limite è dato proprio dall’aumento della composizione organica del capitale, nonostante l’aumento della produttività. La risposta di PM è alquanto vaga:

Ripetiamo che questo riguarda le quantità fisiche mentre dal punto di vista del valore non si è verificato un aumento corrispondente della “composizione organica” dato che la produttività nella produzione di attrezzature e strutture è cresciuta parallelamente alla loro massa nel periodo.

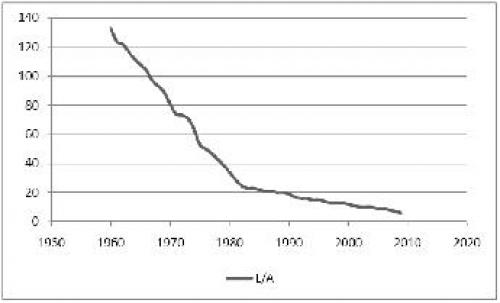

Si ritorna perciò, molto indistintamente, al ruolo di assoluta controtendenza dello sviluppo della produttività, quando è proprio questa (plusvalore relativo) che, nel lungo periodo, innesca la modificazione della composizione organica del capitale e della caduta del saggio del profitto, erodendo continuamente la base numerica della forza lavoro da cui attinge plusvalore e profitti, nonostante (o a causa) dell’incremento del saggio di sfruttamento. C’è un solo caso in cui l’aumento della produttività non innesca l’aumento della composizione organica del capitale e, quindi, si esprime come controtendenza alla caduta del saggio, quando il processo di valorizzazione del capitale si basa essenzialmente sull’uso del plusvalore assoluto (allungamento della giornata lavorativa), cosa che non attiene, come nel secolo precedente, allo sviluppo del capitalismo del ventesimo secolo, salvo ricorrervi nei momenti di crisi, al pari dell’uso di quel plusvalore relativo (intensificazione dei ritmi di lavoro) che – lo ripetiamo – non comportano una alterazione sensibile del rapporto organico del capitale. Nella realtà americana nel periodo citato, e non solo, sono aumentate sia la composizione tecnica che quella organica, non soltanto, quindi, in termini di materialità quantitativa, ma anche in termini di valore. Rimanendo all’interno delle stesse fonti (BEA), significativo è il terzo grafico che rappresenta il rapporto tra una singola unità di forza lavoro per unità di bene capitale nei settori produttivi.

La curva progressivamente decrescente rivela come, in termini di valori, la quantità di forza lavoro per unità di bene capitale sia sempre diminuita. Il che va a configurare una rapporto tecnico ed organico del capitale sempre maggiore, a conferma della “classica” impostazione marxista e non della sua confutazione. La “concretezza” del grafico ben supporta la teoria di Marx rispetto alle presunte capacità di assoluta controtendenza dello sviluppo delle forze produttive:

In rapporto alla forza lavoro impiegata, lo sviluppo della forza produttiva si palesa nuovamente sotto un duplice aspetto: innanzitutto nell’incremento del plusvalore, ossia nella diminuzione del tempo di lavoro necessario, che è richiesto per la riproduzione della forza lavoro; secondariamente nella riduzione della quantità della forza lavoro (numero degli operai) che viene impiegata per mettere in opera un capitale determinato Questi due movimenti non solo agiscono simultaneamente, ma si determinano reciprocamente, sono manifestazioni di una medesima legge… Da un lato uno di questi fattori, il saggio del plusvalore aumenta; dall’altro lato il secondo fattore, il numero degli operai, diminuisce in senso relativo o assoluto. In quanto lo sviluppo delle forze produttive fa diminuire la parte pagata del lavoro impiegato, esso accresce il plusvalore aumentandone il saggio, in quanto tuttavia diminuisce la massa complessiva del lavoro impiegato da un determinato capitale, esso diminuisce il coefficiente numerico con cui viene moltiplicato il saggio del plusvalore per ricavarne la massa… Sotto questo rispetto, la possibilità di compensare la diminuzione del numero degli operai aumentando il grado di sfruttamento del lavoro ha dei limiti insuperabili,; la caduta del saggio del profitto può essere ostacolata, ma non annullata.

Marx, terzo libro del Capitale “Conflitto fra l’estensione della produzione e la valorizzazione”

Tutti i grafici proposti sono in assoluta sintonia con questa impostazione, compresi i dati che seguono. Partiamo volutamente da lontano per quanto riguarda il valore tra la quantità di forza lavoro per unità di capitale e il suo decrescere sin dai primi anni del 1900. O, che è lo stesso, l’aumentata quantità di valore capitale costante rispetto alla quantità di forza lavoro impiegata. Già nel 1933 H. Grossmann, in una lettera a Mattick, indicava in 10-12/1 il rapporto tra lavoro morto e lavoro vivo, in netta modificazione verso l’alto rispetto ai decenni precedenti.

Secondo i calcoli di M. Cogoy (nel suo saggio all'interno de “Il comunismo difficile”, Dedalo, 1978) la progressione è questa:

| 1909 | 5.040 |

| 1929 | 7.530 |

| 1948 | 6.534 |

| 1953 | 7.859 |

Secondo i calcoli di G. Carchedi, tratti dal medesimo articolo già citato, se nel 1960 erano necessari 133 lavoratori per unità di capitale all’interno del settore industriale, nel 2009 ne erano sufficienti 6. I dati configurano una composizione tecnica del capitale, ma va sottolineato come riducendo la base della forza lavoro sia sempre più difficile estrarre un plusvalore sufficiente alla remunerazione della medesima unità di capitale costante, nonostante la sua presunta o reale devalorizzazione. Rimanendo in Italia, Francesco Farina ( L’accumulazione in Italia, De Donato, 1976) calcola che il rapporto capitale-forza lavoro nella produzione industriale sia aumentato da un valore di 1464 nel 1059 a un valore di 2778 nel 1971. Il tutto nonostante un aumento della produttività, nel medesimo periodo che è passata da un indice di 944 a 1789.

Questo, invece, è quanto dice L. Gallino, nel sul libro “Se tre milioni vi sembra pochi”, Einaudi, 1998:

Di questi tempi nell'industria meccanica, nell'elettronica di consumo, nei trasporti di massa, nella chimica, nella grande distribuzione, per generare un singolo posto di lavoro occorrono da 200 a 800 milioni di lire e oltre, mentre nei PVS_ [paesi in via di sviluppo, ndr] _ne bastano da cinque a dieci volte di meno. Per dire, la Fiat ha investito a Melfi, col contributo dello Stato, 3500 miliardi di lire per creare 7000 posti di lavoro, il che fa 500 milioni l'uno. La Toyota, a Valenciennes in Francia, ha investito 10 miliardi di franchi, pari a 3000 miliardi di lire, per dare lavoro a 3000 persone – un miliardo a testa.

Fatti tutti i debiti conti sulla lunghezza del periodo di rotazione, sul ruolo di controtendenza delle tecniche applicative dell’informatica e del microprocessore, che certamente hanno innalzato il saggio del profitto, il dato della modificazione della composizione organica del capitale rimane ben evidente.

Ma per PM non è successo nulla. L’unico dato che sarebbe aumentato è quello relativo al consumo di capitale fisso che, nel peggiore dei casi, avrebbe contribuito all’aumento del “lavoro morto” in termini modesti tali da portarlo “intorno a 1/10 del lavoro vivo”. Per concludere che «la riduzione del prezzo degli elementi del capitale costante nel corso degli ultimi 80 anni e negli Stati Uniti ha controbilanciato e reso inoperante la tendenza». Controtendenza che, a questo punto, va verificato se «non abbia essa stessa la forza di una legge o se invece sia limitata ad alcuni cicli del capitalismo». Bel dilemma, che fa a cazzotti con gli ultimi dati disponibili relativi al capitalismo moderno di una dozzina di anni fa, alle soglie della più grave crisi economica del secondo dopoguerra. Dalla legge della caduta tendenziale del saggio medio del profitto si è passati alla legge della costanza del saggio medio del profitto.

Le conclusioni politiche a cui perviene PM sono in sintonia con l’analisi della crisi:

I salari ristagnano non perché il capitalismo sia “con l’acqua alla gola”, ma perché il movimento operaio è disgregato, privo di organizzazione classista, incapace di difendersi dagli attacchi della borghesia.

Sulla seconda parte si può essere d’accordo. Il proletariato è disgregato, senza punti di riferimento politici, in balia del pensiero dominante della classe dominante. Le sue risposte all’attacco del capitale sono scarse e poco determinate, infinitamente inferiori alla violenza aggressiva del sistema economico. Ma se i salari sono bassi, le pensioni sono decurtate, i ritmi di lavoro più intensi, la giornata lavorativa si allunga, c’è meno Stato sociale, meno sanità, meno salario indiretto e differito; se c’è più disoccupazione, se gli anziani devono rimanere sul posto di lavoro più a lungo mentre i giovani non riescono a entrare nel mondo del lavoro e, quando ci riescono, sono penalizzati da contratti “atipici” a salari infimi; se i tagli alla spesa pubblica e l’aumento tasse non hanno fine... Se tutto questo si è prodotto nell’arco di venti anni, sotto forma del più colossale attacco del capitale nei confronti della forza lavoro, vuol dire che la crisi del capitalismo ha reso insostenibili i livelli sociali precedenti. Significa che il capitalismo è “con l’acqua alla gola” come non lo è mai stato dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi. Significa che per sopravvivere alle sue contraddizioni, esplose sì nella sfera finanziaria, ma maturate all’interno dei suoi meccanismi produttivi, sulla base di una progressiva diminuzione del saggio del profitto, con enormi problemi di accumulazione e di valorizzazione del capitale, ha dovuto aggredire i livelli di vita e di sfruttamento del proletariato. Che il mondo del lavoro, per una infinità di motivi, non abbia saputo ancora iniziare una significativa risposta è un conto, dire che il capitalismo non è “con l’acqua alla gola”, che non sarebbe in crisi se non per quel “ciclico vezzo” che hanno i rapporti di produzione capitalistici di incepparsi ogni tanto, è ben altra cosa. Sull’ammonimento, nel solito stile suocera nuora:

di conseguenza i comunisti più che puntare le speranze su una malattia mortale del capitalismo (la caduta del saggio del profitto) devono puntare lo sguardo sulla debolezza dei salari in rapporto al valore prodotto...

rispondiamo ripetitivamente come tutte le volte che sosteniamo l’analisi della crisi da caduta del saggio del profitto.

Ciò non significa che il capitalismo si autodistrugga in una sorta di spirale dalla quale gli è impossibile uscire. Le scappatoie esistono e vengono puntualmente messe in atto, quale la distruzione di valore capitale attraverso le stesse crisi o attraverso le guerre, che servono a ricreare le condizioni per un nuovo ciclo di accumulazione, anche se sulla base delle medesime contraddizioni e ad un livello più alto. Tra le altre, e di gran lunga quella più importante e meglio praticata, è quella dell’attacco alle condizioni economiche e di vita del proletariato internazionale che, di queste crisi, come delle precedenti, è chiamato a pagarne il conto. Solo la ripresa della lotta di classe per un diverso tipo di società, basato sulla rottura dell’infernale rapporto tra capitale e lavoro, dove la produzione e la distribuzione della ricchezza non siano il mezzo di valorizzazione del capitale, dove il profitto non sia il dio a cui sacrificare il capro proletario, ma la condizione del soddisfacimento dei bisogni sociali in funzione degli interessi di chi produce socialmente e socialmente consuma.

Da Prometeo, già citato in precedenza

Né, tanto meno, vale l’insussistente quanto falsa accusa, di rinunciare alla lotta economica perché i margini di rivendicazione si sono ristretti. Semmai questo atteggiamento è da rimproverare a tutti gli aneliti di sindacalismo che, quando e se si muovono, lo fanno tenendo ben presente le compatibilità del sistema che non devono mai essere nemmeno sfiorate. Che i margini di rivendicazione si siano ristretti a causa delle impellenti necessità di sopravvivenza del capitalismo all’interno della sua crisi è un dato di fatto. Lo dimostra il contesto economico e sociale che da anni, meglio sarebbe dire da decenni, caratterizza lo scontro sociale. Non è più il proletariato che va all’assalto delle briciole che il capitalismo è stato costretto a concedere sotto la pressione di lotte rivendicative (stato sociale, aumento salariale, diminuzione dell’orario di lavoro ecc.), ma è la borghesia che attacca i livelli di vita ed economici dei lavoratori. Il muoversi del proletariato, quando avviene, è caratterizzato da episodi di lotta che hanno come contenuto il tentativo di difendersi dagli attacchi del capitale che la crisi impone, attacchi sempre più violenti e profondi. La crisi dei profitti ha imposto un terreno diverso nello scontro sociale tra le classi. Dall’assalto per..., si è arrivati alla difesa di... Oggi le lotte non possono che essere improntate alla difesa del posto di lavoro contro la crescente disoccupazione. Si muovono per tamponare le nefaste conseguenze della politica dei sacrifici che comprendono l’allungamento della vita lavorativa, che costringono i vecchi a lavorare più a lungo e i giovani a non entrare nei meccanismi produttivi. Che impongono la necessità di avere salari più bassi a tassi di sfruttamento maggiori, a fronte di uno stato sociale sempre più magro, destinato ad estinguersi quasi completamente. Si lotta contro la crescente pauperizzazione, contro salari di fame quando ci sono, e contro l’inefficacia degli ammortizzatori sociali. Ci si scontra perché la riforma del mercato del lavoro non crei ancora più flessibilità in entrata e in uscita. Si lotta perché il disumano tentativo del capitale di resistere alle sue contraddizioni non si scarichi sul proletariato senza che non si alzi nessuna forma di opposizione. Che piaccia o no, non è la classe, né tanto meno le avanguardie, che possono scegliere il terreno e le modalità dello scontro, che, al contrario, sono scandite dall’evolversi e dal maturare delle dinamiche economiche che allargano o restringono, come in questo caso, le compatibilità del sistema. Il che non significa rinunciare alla rivendicazione perché gli spazi di contrattazione si sono ristretti, significa soltanto avere coscienza che il terreno su cui la lotta di classe può e deve riprendere, ha delle caratteristiche determinate dalla crisi economica e da quelle occorre ripartire per andare oltre le compatibilità stesse imposte dal capitale. Perché la lotta di classe cominci a trascrescere su di un terreno politico anticapitalistico deve, necessariamente, partire da un livello di rivendicazione o, come nella fase attuale, da un livello di difesa attiva sotto la guida di una avanguardia politica che abbia saputo per tempo elaborare una tattica e una strategia di lotta partendo da una analisi dell’attuale vita del capitalismo. Per noi non c’è la possibilità della seconda fase (trascrescita sul terreno politico) se non si è espressa la prima (lotta economica di attacco o di difesa), a meno che, ma non è il nostro caso, non si pensi di giocare un ruolo prevalentemente rivendicativo, o radical rivendicativo, perché non si vuole dare alla crisi la sua valenza epocale (tutto è come sempre), per cui la seconda fase è da rimandare a tempi più maturi, quando la crisi sarà “vera e definitiva”.

Fabio DamenPrometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Start here...

- Navigating the Basics

- Platform

- For Communism

- Introduction to Our History

- CWO Social Media

- IWG Social Media

- Klasbatalo Social Media

- Italian Communist Left

- Russian Communist Left

The Internationalist Communist Tendency consists of (unsurprisingly!) not-for-profit organisations. We have no so-called “professional revolutionaries”, nor paid officials. Our sole funding comes from the subscriptions and donations of members and supporters. Anyone wishing to donate can now do so safely using the Paypal buttons below.

ICT publications are not copyrighted and we only ask that those who reproduce them acknowledge the original source (author and website leftcom.org). Purchasing any of the publications listed (see catalogue) can be done in two ways:

- By emailing us at uk@leftcom.org, us@leftcom.org or ca@leftcom.org and asking for our banking details

- By donating the cost of the publications required via Paypal using the “Donate” buttons

- By cheque made out to "Prometheus Publications" and sending it to the following address: CWO, BM CWO, London, WC1N 3XX

The CWO also offers subscriptions to Revolutionary Perspectives (3 issues) and Aurora (at least 4 issues):

- UK £15 (€18)

- Europe £20 (€24)

- World £25 (€30, $30)

Take out a supporter’s sub by adding £10 (€12) to each sum. This will give you priority mailings of Aurora and other free pamphlets as they are produced.

ICT sections

Basics

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Facts

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

History

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

People

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politics

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regions

User login

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.