You are here

Home ›Il capitalismo in affanno nella scia dello sviluppo tecnologico

Confindustria, sindacati e partiti cantano in coro:

I dati confermano come con l’attuale trend produttivo e di sviluppo non solo non si recupera l'occupazione persa dall'inizio della crisi, ma si continua a perdere lavoro. Si invocano perciò politiche industriali e infrastrutturali in un clima di coesione nazionale.

La borghesia, di destra e di “sinistra”, è alle prese con una perdurante crisi che sta devastando la società e l’economia capitalistica. Una crisi che viene spacciata come se fosse di natura prevalentemente finanziaria e comunque imputabile alla mancanza di regole e “adeguate politiche di sviluppo”. Ed è in questo quadro, ristretto e astratto, che la stessa sinistra, quale opposizione istituzionale, si consuma in effimere proposte volte ad un tentativo di riassestamento delle traballanti dominanti strutture. Tanto in campo economico che politico.

Oltre che negli Usa, cuore stesso del capitalismo, la crisi si è manifestata con particolare intensità nella Unione europea, anch’essa alle prese con il perdurare della “stagnazione” economica e con la contemporanea esplosione dei conti pubblici e relativo tracollo di quello che veniva presentato come la maggiore conquista sociale, lo Stato assistenziale. Quindi, gli obiettivi per l’inversione di una tendenza che ha messo in allarme la borghesia continentale non vanno né potrebbero andare oltre le solite litanie di un fondo salva-Stati, di una ristrutturazione dei crediti sovrani, di un piano per il lavoro (meglio: per i licenziamenti…), degli eurobond, delle tasse ambientali e sulle transazioni finanziarie. Dulcis in fundo: la proposta di uno “standard” europeo per i salari. Naturalmente, al ribasso.

Nella UE, a questo punto, si comincia a guardare con una certa apprensione ai “rischi sociali e democratici”, alla vacillante “coesione sociale” che la difficile situazione economica sta portando con sé. Tutti i commenti provenienti dalle vaste schiere di “esperti”, ideologicamente preparati e appositamente stipendiati (1), convergono allora nell’addebitare all’eccessiva “tecnicizzazione e neutralizzazione della politica economica” le ragioni della crisi. La mancanza di una “politica industriale” è dai lontani tempi di Togliatti il pezzo forte della critica rivolta dalle “forze democratiche e progressiste” agli eccessi di un liberalismo insofferente a quelle regole di giustizia sociale ed equità economica che il riformismo borghese finge di inseguire.

Dunque, eccoci di nuovo al medesimo punto di partenza: ricostruire (ma chi l’ha mai vista?) una democrazia fondata sul lavoro. Con l’aggiunta, oggi, di un recupero della sovranità nazionale che i Paesi europei avrebbero perso nel mare (agitato) dell'economia globale, alle prese con le imposizioni della finanza e dei mercati finanziari continentali e internazionali.

Non ci inventiamo fasulli pensieri ma li riportiamo da chi – come per esempio uno Stefano Fassina, responsabile economico della segreteria del PD – lancia l’allarme per una pericolosa “fine delle democrazie delle classi medie”, alle quali si starebbe contrapponendo la costruzione di un “ordine neo-corporativo a democrazia elitaria e populista”.

Sul fatto che i poteri del capitale, e della classe borghese che li gestisce, si vadano sempre più concentrando, in un adattamento che non può che essere reazionario in funzione dell’ordine globale che lo “sviluppo” del capitale ha imposto – su tutto questo non ci piove. È più che evidente – persino presso alcuni intellettuali borghesi – come il muro contro il quale vanno a cozzare i tentativi di incerottare il sistema (siano essi di natura teorica oppure pratica o… filosofica) e di rimettere su dei binari praticabili la locomotiva arrancante del capitalismo, sia costituito non dagli eccessi riconducibili a “comportamenti umani” (o ad organismi quali banche, società finanziarie, partiti politici, ecc.) e relative deviazioni etiche del sistema, bensì dalla “sostanza” del sistema stesso. Da tutti ritenuto, per altro, insostituibile al di là del fatto che la crisi altro non è che un diretto prodotto del capitalismo e non del modo “politico” adottato per governarlo. Vani quindi gli appelli all’efficienza, alla giustizia, alla “sana” competizione mercantile e – perché no? – alla ricerca del “giusto” profitto col biasimo (soltanto in pubblico…) di quello eccessivo.

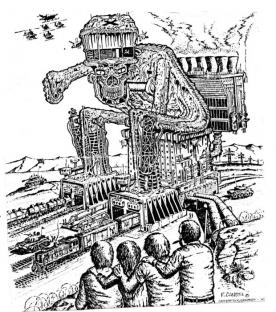

Man mano che cresce lo sviluppo tecnologico – e aumenta la produttività del lavoro e l’impiego di capitale costante in macchinari, impianti e materie prime (mentre diminuisce l’utilizzo e sfruttamento di lavoro vivo nei settori produttivi) – il capitalismo non solo sottrae ricchezze ad una stragrande maggioranza degli esseri umani, ma vede ingigantirsi la prospettiva di crisi catastrofiche nelle proprie strutture interne e nelle sovrastrutture sociali. Nelle aziende capitalistiche tutto ciò che si produce diventa merce da collocare sul mercato – più o meno libero – affinché i proprietari o gestori dei mezzi di produzione e i lavoratori che alle aziende hanno venduto la propria forza-lavoro, assieme a quanti vivono in tutte le strutture che sorreggono l’ordinamento sociale attuale, possano acquistare e consumare ciò che è stato prodotto. La condizione è tassativa: i “consumatori” (in particolare le enormi masse di proletari e i salariati che dovrebbero fare da base portante del tutto ma che vedono i loro “redditi” falciati proprio dalle esigenze della produttività e del profitto) devono, o meglio dovrebbero, essere in grado di “acquistare e pagare”. Senza la presenza e l’esistenza di consumatori provvisti di denaro, lo “sviluppo”, la “crescita” del capitalismo s’inceppa proprio quando la produzione per la produzione, favorita da un progresso tecnologico sempre più potente, è diventata una questione di vita o morte per la conservazione del sistema stesso attraverso l’accumulo di plusvalore. Il capitalismo si avvita su se stesso di fronte alla constatazione – per i più incomprensibile! – che l’alta tecnologia, se applicata nel modo di produzione e distribuzione capitalistico, alla lunga produce un eccesso di merci che intasano i mercati. Il progresso tecno-scientifico contribuisce, a un certo punto, ad indebolire il capitalismo.

Gli imprenditori, in concorrenza tra di loro, utilizzano la tecnologia per essere più competitivi e ciò aumenta la quantità di produzione a parità di lavoratori impiegati. Anzi, è questo il centro del problema, riducendone in assoluto il numero. Quindi, se grazie allo sviluppo tecnologico il lavoro salariato di un miliardo di proletari produce i beni necessari a tutta l’umanità, la gran parte di altri miliardi di uomini e donne – senza lavoro e perciò senza denaro – come faranno a sopravvivere?

Qui si apre, e si allarga sempre più, un bivio che il capitale – posto di fronte ai suoi limiti negativi – si trova davanti a quel pur necessario sviluppo senza il quale questo modo di produzione e distribuzione si avvita su se stesso.

- Si riducono i salariati, poiché con un numero molto minore di operai si produce quanto o più di prima. Soluzione che aggrava il problema: visto che gli ex-dipendenti devono ridurre i consumi trovandosi con il portafoglio più leggero se non vuoto. Chi acquisterà l’aumentato quantitativo di merci (soprattutto quelle inutili per l’umanità, e per l’ambiente) ma estremamente “utili” per i profitti del capitale? Si dovrà allora ridurre la produzione, per non intasare i mercati di merci invendute, con il conseguente licenziamento di altri operai e innescando nuovamente una spirale negativa. È quindi lapalissiano che la ricerca di un aumento della produzione (scienza e tecnologia a questo mirano, riducendo sempre più l’uso di forza-lavoro) dovrebbe, imperando il capitalismo, non solo aumentare i salari ma anche e soprattutto non diminuire il numero dei lavoratori produttivi affinché non si riduca – come invece accade – la possibilità di estorcere dal loro lavoro il plusvalore e di realizzarlo poi facendo loro acquistare le merci prodotte. Altrimenti, si ritorna al vero punctum dolens: essendo aumentato nei processi produttivi il capitale costante e diminuito quello variabile, i saggi di profitto non possono che calare, innescando la crisi nei settori produttivi veri e propri e quindi in quelli finanziari. I prodotti – quelli indispensabili per miliardi di esseri umani – potrebbero essere disponibili quantitativamente per tutti ma non sarebbero “acquistabili” e quindi altro non farebbero che saturare i mercati. Conseguenze drammatiche per il capitale stesso che è costretto a diminuire la produzione e vede i suoi profitti ridursi sulla base del capitale investito…

- Lo spostamento di lavoratori dalla produzione di beni a quella dei servizi, in un primo momento ai corifei del capitalismo è sembrata la soluzione di tutti i problemi (mandando in esaltazione gli “esperti” economici). Ebbene, non solo nei servizi non si produce plusvalore (bensì lo si consuma!) ma essi hanno un “costo” e se sono gestiti dallo Stato, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Debito sovrano e bancarotta; il welfare state crolla.

Dunque, entrambe le “correzioni” sono a loro volta negative, anzi peggiorative. Quanto ai paesi sottosviluppati, che dovrebbero costituire l’ancora di salvezza per il capitalismo globale, in una fase di saturazione dei mercati per chi mai produrranno merci quando il “reddito nazionale” concesso alle locali masse supersfruttate è sufficiente al massimo per… morire di fame poco dignitosamente o comunque tale da non poter acquistare che una minima parte di ciò che verrebbe prodotto? Chiaramente qui si parla di quel salario da fame che viene spacciato come “reddito”, quel reddito che moltiplicato per mille e più viene invece “ritirato” nelle tasche delle locali borghesie. Ciò che poi fanno le multinazionali all’estero (alla ricerca di bassi salari e massimi profitti) è la riprova di tutto ciò. E non risolve nulla, se non parzialmente e limitatamente in un primo tempo.

C’è una terza via, obbligata per sopravvivere, che sta di fronte al capitalismo: la guerra e le distruzioni che l’accompagnerebbero, in esseri umani e in cose materiali.

Contro lo stato di cose presente

Le agitazioni che cominciano a disturbare la “società civile” sono al momento interpretabili come la conseguenza di un indubbio e costante peggioramento delle condizioni di vita del proletariato, accompagnato da una diffusa incertezza del futuro che la crisi in corso rende ogni giorno più consistente. Si tratta di condizioni regressive che non colpiscono solo il proletariato ma che stanno avvicinando ad una più difficile esistenza anche strati della piccola borghesia, soprattutto i giovani che parcheggiano nelle università o sono alla ricerca di una occupazione. Nel contempo gli effetti della crisi vanno deteriorando sia le strutture economiche che le sovrastrutture ideologico-politiche della società borghese, mentre lo sfruttamento della classe operaia (quando il capitale trova vantaggioso l’acquisto della forza-lavoro, comunque sempre più relativamente ridotta e flessibile nei settori produttivi) si va intensificando accompagnato da precarietà e da pesanti riduzioni dei salari diretti e indiretti.

I fenomeni di una radicalizzazione sociale, ancora purtroppo arretrata nella attuale fase della crisi nonostante alcuni episodi degni della massima attenzione, dovranno trovare – per un loro sviluppo verso il superamento del capitalismo stesso e non rimanendo prigionieri di un qualche immaginario “diverso modello di sviluppo” – una guida politica nel partito del proletariato. Ovvero una organizzazione politica di classe, a scala non nazionale ma internazionale, che sappia andare oltre i limiti di ipotetiche rivolte sociali il cui obiettivo non va mai al di là di una “spallata definitiva” al governo in carica, ritenendo questa sufficiente per procedere alla sostituzione con un governo non più anti-popolare e quindi da tutti bene accetto.

Ma nessun movimento che si dichiari “anticapitalistico” può ottenere un risultato sociale e politico se non inserendosi nell’azione di una organizzazione politica internazionale che abbia una base comune di programmi ed obiettivi tattico-strategici improntati al superamento del capitalismo quale assurdo storico modo di produzione e distribuzione. Non certo con finalità rivolte ad una sua “correzione, riforma radicale, diverso modello di sviluppo” o quant’altro resti pur sempre vincolato alla sopravvivenza delle categorie fondamentali del sistema imperante: capitale, profitto, merce, salario, denaro, mercato.

Nessuna rappresentanza istituzionale – va da sé – ma neppure un semplice movimento, per quanto “unificato” possa essere, potrà mai portare avanti concretamente e vittoriosamente una battaglia contro il capitale e la classe che lo gestisce e governa l’assetto sociale dominante. È necessaria una battaglia, cioè, che non si limiti ad agitare le illusorie indicazioni programmatiche che da decenni vengono esibite come il fiore all’occhiello delle forze riformiste; ovvero ipotizzando un nuovo contratto con la borghesia e il capitale per migliori “garanzie sociali”, per “diritti e beni comuni come lavoro e reddito, istruzione, salute”, eccetera – come certa “indignazione popolare” sembrerebbe richiedere attraverso una non meglio specificata partecipazione democratica ispirata dai “pensieri interessati” della stessa borghesia in mistificati abiti protestatari.

Diventa indispensabile e quanto mai urgente liberare i lavoratori – nelle lotte economiche alle quali sono necessariamente e innanzitutto spinti – dalla “tutela” di un sindacalismo che, sia esso istituzionalizzato o con pretese “autonome”, blocca e neutralizza le loro lotte nei soli limiti consentiti dallo scambio forza lavoro-salario e dalla dominante e condizionante presenza degli attuali rapporti di produzione. Nel contempo occorre aiutare le avanguardie operaie che si affacciano alla lotta economica e sociale, ancora confuse dai retaggi dello stalinismo nelle sue varie interpretazioni e sfumature, affinché si impegnino nell’approfondire l'analisi della crisi in cui si dibatte il capitalismo (non solo “occidentale” come alcuni vorrebbero, guardando magari ad Oriente), contrastando la tendenza ad una interpretazione che limiti cause ed effetti al solo settore finanziario-speculativo e soltanto di riflesso a quello produttivo. Proprio mentre è invece da quest’ultimo che ha origine la crisi capitalistica. Ed anche qui respingendo una interpretazione diffusa, quella del sottoconsumo per cui basterebbe aumentare i salari per rimettere le cose a posto!

Il processo di accumulazione del capitale, soprattutto quando entra in crisi, porta con sé non solo la crescita dello sfruttamento proletario ma anche l’aumento delle disuguaglianze e dell’imbarbarimento sociale. Senza una attenta e adeguata interpretazione teorica del presente stato di cose, così come senza un concreto bilancio delle esperienze storiche fin qui succedutesi (compresa la tragica esperienza della controrivoluzione stalinista) nessun movimento potrebbe fare passi avanti nella lotta contro il capitalismo e per l’avvento del comunismo. È questo uno dei compiti certamente non facili ma indispensabili, che ci stanno di fronte.

Solo con queste basi di analisi e quindi solo con il possesso di una salda piattaforma teorico-rivoluzionaria si rende possibile la elaborazione di un programma politico di classe, quindi non “popolare” né limitato agli interessi nazionalistici del Paese né illusoriamente fondato su aspirazioni pacifiste e neutraliste di fronte allo schieramento imperialistico in atto, tanto ad Oriente come ad Occidente. Illusioni dalle quali – così si racconta qua e là – si dovrebbero sviluppare piani di reindustrializzazione concordata con i paesi emergenti; garanzie sociali, mezzi di sussistenza e beni comuni per tutti, "crescita eco-sostenibile", eccetera. Un programma che – come indicherebbero tutte le forze opportunistiche che hanno infestato il movimento proletario – si dovrebbe “forgiare” nel seguito dello scontro sociale, alternativo alla crisi del capitalismo. Ancora una volta, il movimento sarebbe tutto, e il fine lo si deciderebbe strada facendo, aperto quindi ad ogni soluzione, nell’interesse del popolo, lasciando il proletariato confuso nell’insieme della società civile, della cittadinanza. Fine delle classi sociali. Esattamente la strada opposta a quella sulla quale siamo incamminati, stringendo saldamente in pugno la rossa bandiera della rivoluzione comunista.

Davide Casartelli(1) Si ride per non piangere: sul Corriere della sera del 25 agosto scorso, un indignato P. Ostellino denunciava il pericolo che stanno correndo la “convivenza civile” e le “sorti della democrazia liberale” (una sua “regressione civile”) o, per essere più chiari, i “diritti patrimoniali” al centro di un vero e proprio attentato ai “principi fondanti lo Stato di diritto”. Ne sarebbero colpevoli sia l’attuale governo di centro-destra sia l’opposizione di sinistra, entrambi alla caccia dei “ricchi redditi” per tamponare il disastro finanziario dello Stato! Con l’approvazione, per sovrappiù, di “leggi retrodatate e in deroga a diritti patrimoniali soggettivi acquisiti”. Ce n’è abbastanza perché un liberale come Ostellino perda la pazienza: qui si cambiano in continuazione le “regole del gioco” e il “cittadino non sa mai a che gioco si giochi”. (Insomma, che storia sarebbe mai questa di proporre, per esempio, “una seconda tassazione ai capitali rientrati dall’estero”?) Qui “non governa la Legge ma l’arbitrio degli uomini”; questo non è uno Stato di diritto: si sta sfiorando il “totalitarismo comunista”…

In una puntata di Porta a porta, un (ex) ministro della Repubblica italiana ha affermato testualmente, a proposito della situazione di crisi economica e sociale: “Questa è l’occasione per una grande rivoluzione liberale”. Aggiungiamoci un’altra “rivoluzione”, quella patrocinata dalla Lega (allora governo) per la Padania libera, e lasciate a noi quella rivoluzione comunista che, nonostante tutto, non sembra far riposare tranquilli i tanti servi (più o meno sciocchi) del capitale.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #06

Dicembre 2011

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Anti-CPE movement in France

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Comments

un'analisi marxista da manuale.

io non concordo molto ma è la più chiara interpretazione della crisi e del suo rapporto con la tecnologia che abbia letto da fonte marxista.

bravo all'autore dell'articolo